赴左权之约,“践”悟抗战精神

当三下乡的脚步踏上左权县的土地,太行山的轮廓在晨雾中渐次清晰,清漳河的流水声里仿佛还回荡着当年的呐喊。左权县抗日战争纪念馆就静卧在这片山水间,它不是冰冷的建筑群落,而是一座立体的历史教科书,用砖石、展品与故事,将八十年前的烽火岁月凝结成可感可触的精神实体。在这里,每一寸空间都在诉说着抗争与坚守,每一件展品都在传递着信仰与力量,让我们这些青年学子在与历史的对话中,读懂了什么是太行精神,什么是红色传承。

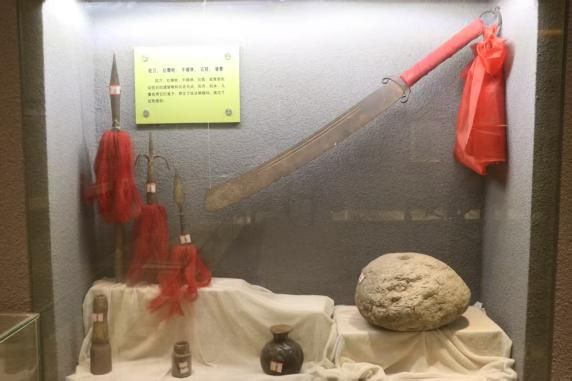

一、锈迹里的重量:当器物成为精神的容器

展柜里的砍刀、红缨枪凝着深褐色的锈,像一道凝固的血痕。大砍刀的刀身上,一道道的刻痕仿佛闪烁着动人的光芒——那是无数次握枪的手掌磨出的沟壑,是射击时后坐力在木头上烙下的震颤记忆。隔着玻璃望去,这不再是一件武器,而是一群人的呼吸:铁匠在油灯下锻打刀身的专注,战士在战壕里挥动砍刀的果断,百姓偷偷运送零件时的紧张屏息。

转角处的独轮车更让人喉头发紧。木质车辕裂着细密的缝,车斗里的草绳还保持着捆扎物资的弧度。讲解员说这是支前村民用过的工具,可目光掠过车辙里嵌着的小石子,我们的队员们忽然懂得:它丈量的从来不是清漳河到十字岭的距离,而是"最后一粒米做军粮,最后一块布做军装"的赤诚。那些被车轮碾过的太行山路,早把军民共赴国难的重量,刻进了木头的纹理里。

二、烽火中的柔软:从历史碎片里读见永恒

玻璃展柜里平铺着几个小册子,泛黄的纸页上还留着孩童用铅笔涂抹的痕迹。这本巴掌大的小册子用粗糙的草纸印刷,扉页印着"战时读本"四个稚拙的字,内页既有"我们的敌人是日本帝国主义"的识字课,也有"埋地雷、炸汽车"的连环画。最动人的是某页空白处,有人用红土笔写了歪歪扭扭的"家"字,旁边画着一个圆圈代表院子,里面画着三个小人——在战火纷飞的年代,课本里的文字与孩童的涂鸦,构成了最朴素的爱国启蒙。这哪里是普通的课本?分明是黑暗中点燃的火把,让知识与信念在炮火声中代代相传。

展架上的情报皱皱巴巴,那是张巴掌大小的纸,年代已久泛着些许黄色。讲解员说,这样的情报曾藏在鞋底、发髻、甚至空心的玉米杆里,在封锁线间传递成网。纸上的字迹潦草却用力,笔画末端的墨点像极了心跳的震颤。我们忽然读懂:这些看似简单的文字背后,是无数普通人在生死边缘的抉择——也许是货郎放弃生意绕路送递,也许是农妇假装送饭穿过岗哨,他们也许并不是军人,却用最朴素的勇气,织就了保卫家园的无形防线。

角落的展柜里整齐摆放着一张张收据,麻纸质地的凭证上,鲜红的印章虽已褪色,却依然透着不容置疑的郑重。这些收据比任何宣言都更有力量:它记录着"军队不拿群众一针一线"的纪律,也见证着"百姓把最后一粒米送前线"的信任。在那个物资极度匮乏的年代,一张薄薄的收据,维系的是军民之间最坚固的契约,是战火中不曾褪色的赤诚与尊重。

三、跨越时空的回响:让红色精神照进当下

站在抗日战争纪念馆的院子里抬头望去,太行山的轮廓在檐角处若隐若现。在八十年前,这座山是屏障,挡住了侵略者的铁蹄;八十年后,它成了背景,映衬着山间升起的炊烟、民宿的灯笼、研学少年的笑脸。历史从不是割裂的片段,那些在烽火中淬炼出的精神,早已顺着清漳河的水流,浸润了这片土地的肌理。那一刻,我们忽然懂得:我们不必真的去经历战争,却必须懂得"牺牲"二字的分量;不必亲手去锻造武器,却要继承"自力更生"的筋骨。纪念馆最珍贵的展品,从来不是玻璃柜里的旧物,而是它在每个参观者心里种下的种子——关于勇气,关于坚守,关于这片土地上永不熄灭的希望。

离开时回望,夕阳正把纪念馆的影子拉得很长,与远处的太行山脉连成一片。我们来这里,不是为了完成一次"参观"的实践,而是为了让历史走进生命。那些锈迹斑斑的器物、字迹模糊的情报、无名者的故事,终究会化作心底的光,照亮前进的路——这或许就是纪念馆存在的意义:让烽火远去,让精神永恒。